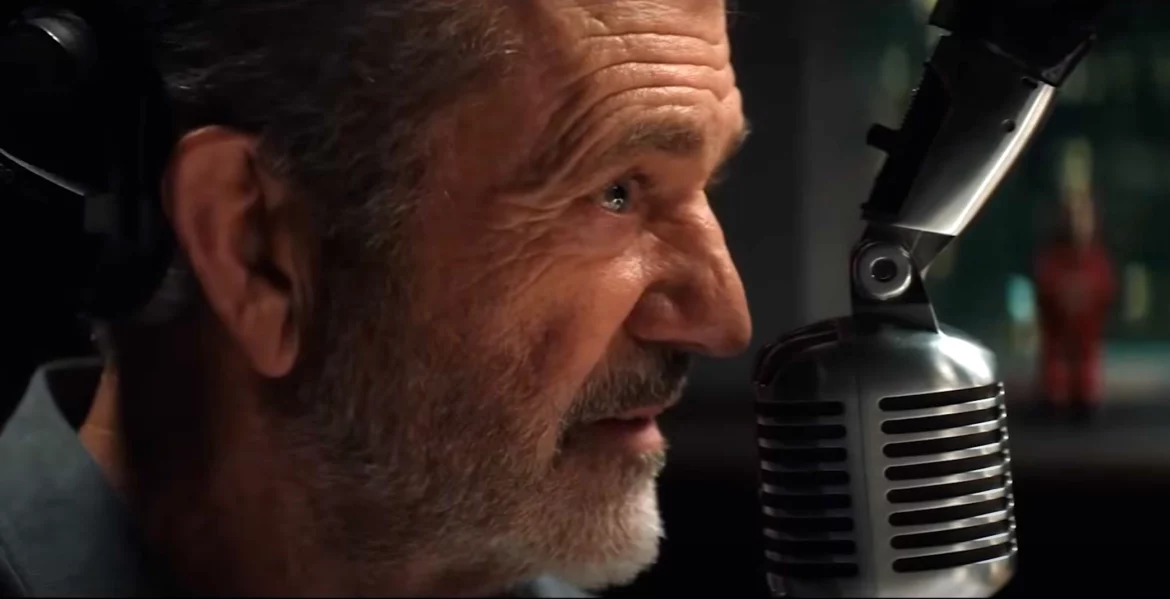

Elvis Cooney, star de la radio nocturne à Los Angeles, démarre son émission quand un auditeur menace sa famille. La nuit vire au jeu du chat et de la souris, entre faux pas, explosions annoncées et instructions cruelles.

Pourquoi cette fin fait parler

Le film avance comme un thriller claustro très sérieux. Puis il appuie sur un bouton que peu de spectateurs voient venir. On comprend que la réalité que l’on suivait n’était pas si solide. Résultat. Une partie du public adore l’audace. Une autre se sent flouée. C’est normal. On est face à un twist qui requalifie tout ce qui précède.

Twist numéro 1. Tout était une farce… mais pas celle que vous croyez

Le mystérieux Gary, l’otage présumé, les bombes. Tout ça relève d’une mise en scène montée par Elvis et ses complices, afin de piéger Dylan, le nouveau stagiaire. Objectif. Produire un moment radio choc et tester le flegme du bleu. Quand les rideaux tombent, Dylan accuse le coup. Il titube, dévale les escaliers, se casse la nuque. Fin tragique. Elvis, ravagé, jette l’éponge. On se dit que le film vient de basculer dans le nihilisme. Sauf que non.

Twist numéro 2. Dylan n’est pas Dylan

Au petit matin, Elvis monte dans un taxi. Surprise. Le chauffeur est Dylan, bien vivant. En réalité, Dylan s’appelle Max. C’est un cascadeur. La chute. Un numéro. Et la farce qui devait humilier le stagiaire se retourne contre le maître des ondes. Toute l’équipe avait préparé une contre blague pour l’anniversaire d’Elvis. Le roi du canular perd, à son propre jeu, la main sur le récit.

Qui savait quoi et quand

Ce double fond implique des complicités multiples.

- Gary. Ce n’est pas un criminel. C’est un complice d’Elvis, voix du chaos dans les écouteurs.

- La famille d’Elvis. Des comédiens, hors champ, qui jouent la panique au téléphone.

- L’équipe technique. Au courant du premier plan, mais aussi de la contre farce destinée à Elvis.

- Dylan Max. Informé de la farce d’Elvis. Il feint d’être dépassé, accepte le gilet piégé, puis signe sa fausse mort avec une cascade propre.

Cette architecture oblige le spectateur à rebalayer chaque scène. Les codes du thriller réaliste cèdent la place à un jeu de miroirs. On cherchait un méchant. On se retrouve avec des metteurs en scène pris à leur propre piège.

Ce que la fin dit d’Elvis

Après la révélation, Elvis ne se repent pas. Il menace gentiment de préparer une revanche encore plus corsée. Moralité. Ce personnage ne change pas vraiment. Il avale la gifle, rit jaune et repart. Le film refuse la catharsis. Pas de leçon. Plutôt un clin d’œil amer sur les limites de l’éthique quand le spectacle passe avant tout.

Thèmes soulevés par la fin

- La vérité comme matériau de divertissement. On ne raconte pas la réalité. On la fabrique.

- L’ère de la manipulation douce. La radio d’Elvis devient laboratoire de tromperie consentie.

- Spectateur complice. Nous aussi, on veut y croire. On se fait piéger parce qu’on aime la tension et la surprise.

- La douleur comme monnaie. La peur d’Elvis. La détresse de Dylan Max. Tout devient combustible pour un moment d’antenne.

Wayward “Indociles” fin expliquée: comprendre le Leap “le saut” et l’avenir de Tall Pines

Les indices disséminés

En revisionnant, plusieurs détails prennent une autre couleur.

- L’omniprésence des caméras et des micros dans les couloirs.

- Des timings trop parfaits pour de vraies urgences.

- Un sens du spectacle qui colle au personnage d’Elvis. Le show avant tout.

- La chute de Dylan. Propre, nette, presque chorégraphiée. Un signe. Pas un accident banal.

Mise en scène et fabrication du labyrinthe

Le réalisateur serre l’action dans des décors de station radio. Câbles, baies vitrées, néons froids. Le lieu devient un personnage. La promesse est simple. Un espace clos. Des voix. Du direct. La caméra s’autorise des accélérations au fil des injonctions de Gary, puis casse le rythme après la farce, le temps d’un faux épilogue désespéré. Ce contraste renforce l’effet du second twist.

Le parallèle avec d’autres œuvres

On pense à des thrillers à twist qui interrogent la perception et le trucage. The Game pour la mécanique de la mise en abyme. Des huis clos téléphoniques comme The Guilty pour l’énergie du son et des voix. Ici, la radio sert de décor et de métaphore. On ne voit rien. On croit ce qu’on entend. Et c’est précisément le problème.

Verdict

On The Line ne cherche pas un réalisme dur. Il préfère un coup de théâtre qui redessine les lignes. Cette fin amuse autant qu’elle agace. Elle s’inscrit surtout dans une réflexion assez moderne. Le réel qu’on consomme à l’antenne, sur le web, dans la communauté. Tout peut devenir un jeu d’ombres. Le film pousse l’ironie à bout. Et il vous laisse avec une question. Jusqu’où accepter un mensonge tant que le show est bon

Résumé rapide pour les paresseux :

- Le kidnapping et les bombes relèvent d’un canular orchestré par Elvis et Gary.

- Dylan est en fait Max, un cascadeur. Sa mort apparente est une cascade.

- Toute l’équipe de la radio retourne la farce contre Elvis pour son anniversaire.

- Elvis n’apprend pas de morale consolante. Il promet une vengeance potache.

- La fin commente la fabrication de la vérité dans les médias.

Retrouvez In The Line sur TF1+