L’information était attendue par les consommateurs comme par les élus locaux. Une nouvelle carte interactive, baptisée Dans mon eau, permet désormais à chaque Français de vérifier l’état de l’eau potable distribuée chez lui. Conçue par l’association Générations Futures avec le concours des bénévoles de Data For Good, cette plateforme rassemble les résultats des contrôles sanitaires officiels et les met en forme de façon lisible et comparable d’un territoire à l’autre. L’outil recense cinq familles de contaminants chimiques et remet au centre du débat public une question de santé environnementale majeure.

Ce que montre la carte

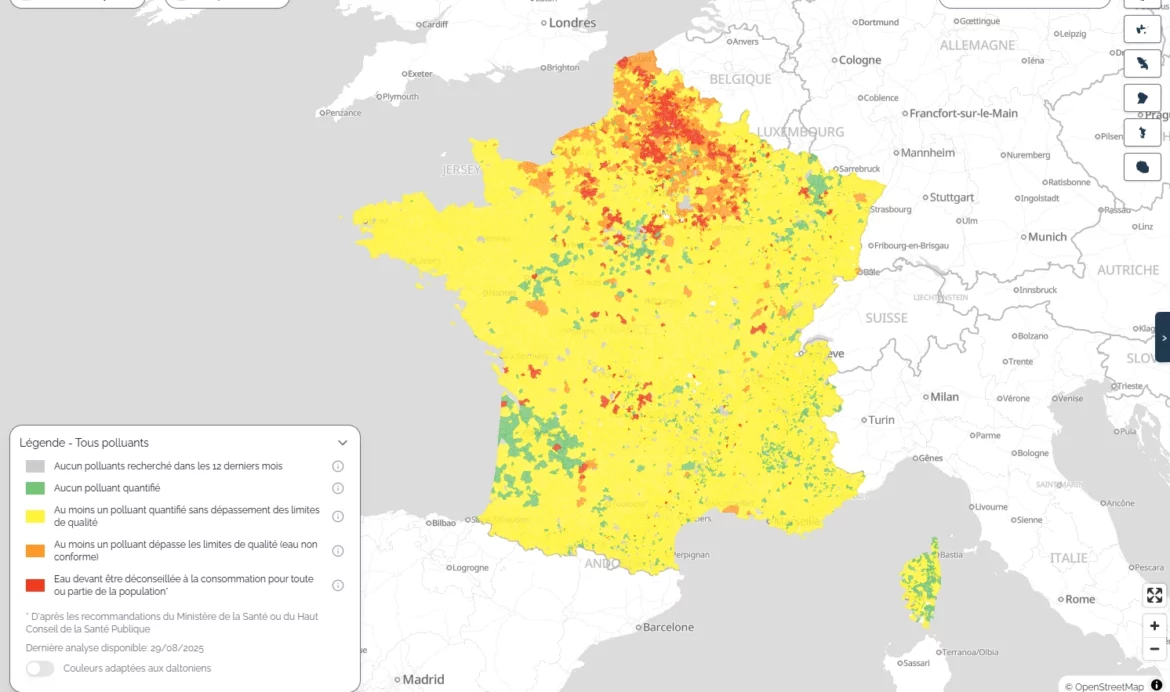

La carte agrège les données remontées par les agences régionales de santé. Elle dresse un état des lieux national depuis 2020 et affiche, pour chaque unité de distribution d’eau potable, les dernières analyses disponibles ainsi qu’un bilan des éventuels dépassements de seuils. La qualité globale ressort comme plutôt satisfaisante, avec une large majorité de réseaux conformes aux normes sanitaires. Des disparités régionales demeurent toutefois marquées, en particulier dans le nord du pays où plusieurs paramètres affichent des dépassements répétés.

Le code couleur facilite la lecture. Vert signifie absence de dépassement des limites de qualité. Jaune signale la présence de polluants quantifiés mais en deçà des seuils réglementaires. Orange et rouge indiquent des dépassements plus ou moins importants. L’interface permet de filtrer par type de substance, de consulter l’historique et de repérer en un coup d’œil les zones où les contrôles ont été réalisés récemment.

Les cinq familles de polluants suivies

Le périmètre retenu couvre les pesticides et leurs métabolites, les nitrates, les PFAS aussi appelés polluants éternels, le chlorure de vinyle monomère issu d’anciennes canalisations en PVC, ainsi que les perchlorates. Chacune de ces familles obéit à des seuils distincts. Les limites de qualité, fixées par la réglementation, servent d’alerte en cas de dégradation. Les limites sanitaires, lorsqu’elles existent, correspondent à des valeurs à ne pas dépasser pour éviter un risque lié à une exposition prolongée.

Des chiffres clés à retenir

Plus de huit unités de distribution sur dix respectent les normes. Le rapport d’accompagnement publié par Générations Futures montre néanmoins plusieurs signaux d’alerte. D’une part, la grande hétérogénéité territoriale. D’autre part, la progression des non conformités liées à certains métabolites de pesticides, même si la situation varie selon les molécules. Pour les nitrates, plusieurs centaines d’unités connaissent des dépassements des limites de qualité. Les PFAS, longtemps peu recherchés, montrent pour l’heure un taux de dépassement limité au regard du nombre de réseaux analysés, tout en laissant planer une incertitude importante là où les contrôles restent lacunaires. Concernant le CVM, la contamination est très hétérogène à l’intérieur d’un même réseau et se concentre sur des tronçons de canalisations en PVC posées avant les années 1980.

Au total, une petite fraction des réseaux peut faire l’objet de recommandations de restriction de consommation pour certaines populations, notamment les nourrissons et les femmes enceintes, en particulier lorsque des perchlorates sont détectés au-delà des repères sanitaires. Ces recommandations sont ponctuelles et ciblées, mais elles traduisent la nécessité d’un suivi plus fin et d’actions correctrices.

Des zones sous tension

La carte met en évidence une pression plus forte dans les Hauts de France et le Bassin parisien, où se cumulent fréquemment traces de métabolites de pesticides et teneurs élevées en nitrates d’origine agricole. Ailleurs, les situations sont contrastées. Dans plusieurs départements de l’ouest et du sud ouest, la majorité des réseaux s’affichent en jaune, signe d’une présence mesurée de polluants sans dépassement réglementaire, mais avec des points rouges localisés liés à des paramètres spécifiques. Les grandes régies urbaines communiquent de façon plus proactive, parfois en déposant plainte pour faire contribuer les pollueurs aux coûts de dépollution lorsque des substances persistantes sont en cause. L’attention se porte notamment sur le TFA, un sous produit très mobile et difficile à traiter, surveillé de près par certains opérateurs.

PFAS. Une surveillance appelée à s’intensifier dès 2026

La réglementation européenne impose l’intégration de paramètres PFAS dans les programmes de contrôle sanitaire de l’eau de consommation. Les autorités françaises ont commencé à anticiper cette montée en charge. À compter de 2026, la surveillance devra être généralisée et s’appuyer sur des seuils harmonisés, avec une cible de plus en plus fine sur les molécules les plus préoccupantes. Dans l’intervalle, plusieurs régions ont lancé des campagnes renforcées, tandis que les agences sanitaires rappellent la nécessité de hiérarchiser les priorités et de moderniser les filières de traitement là où cela s’avère pertinent. À court terme, l’extension du champ de surveillance pourrait mécaniquement faire remonter le nombre de réseaux classés en dépassement, sans préjuger d’un risque immédiat pour la santé lorsque les limites sanitaires ne sont pas franchies.

Eau de la Seine: Révélations choquantes sur sa qualité lors des JO

Comment utiliser la carte pour sa commune

Le moteur de recherche interne permet de saisir une adresse ou un nom de commune. La fiche locale récapitule les derniers prélèvements disponibles, le statut par type de polluant et les courbes d’évolution depuis 2020. En cas de dépassement d’une limite de qualité, l’eau n’est pas automatiquement impropre à la consommation. Ce résultat signifie qu’une action est attendue de la part des exploitants ou des autorités pour revenir dans les clous. Si une limite sanitaire est franchie, des mesures de restriction doivent être prises, a minima pour les personnes sensibles.

La fiche locale renseigne aussi les trous de suivi. L’absence de résultat pour un paramètre ne veut pas dire absence de pollution. Elle signale le plus souvent que la recherche n’a pas été réalisée ou que les données n’ont pas encore été consolidées.

Quelles suites concrètes sur le terrain

Les collectivités et les opérateurs doivent arbitrer entre plusieurs leviers. À la source, réduction des intrants agricoles responsables d’une partie des nitrates et des métabolites de pesticides. En réseau, priorisation des remplacements de canalisations anciennes susceptibles de relarguer du CVM. En usine, ajustement des procédés pour capter les composés les plus problématiques, dans des limites techniques et financières bien réelles pour les PFAS. Sur le plan de l’information, les textes européens imposent davantage de transparence envers le public, avec la mise à disposition de données actualisées et compréhensibles.

Pour les foyers, la consigne reste de s’informer et de suivre les avis sanitaires locaux. Les nourrissons et les femmes enceintes doivent respecter strictement les recommandations en cas de dépassement ciblé. Les filtres domestiques peuvent rendre service pour certains paramètres, mais ils ne constituent pas une solution universelle et exigent un entretien rigoureux. La réponse durable est d’abord collective et structurelle.

Un outil citoyen, un tournant de transparence

Au delà de la carte, c’est une méthode qui s’impose. Centraliser des données publiques, les actualiser mensuellement, les expliquer sans jargon et les territorialiser. Cette transparence met chacun face à ses responsabilités. Aux pouvoirs publics, qui doivent renforcer le suivi et accélérer les plans d’investissement. Aux secteurs économiques, qui devront contribuer au traitement de pollutions qu’ils ont générées. Aux citoyens, enfin, qui disposent d’un droit à l’information et d’un levier d’interpellation désormais objectivé.